“三进”菌地,“黑木耳法庭”呵护乡村梦想

“三进”菌地,“黑木耳法庭”呵护乡村梦想

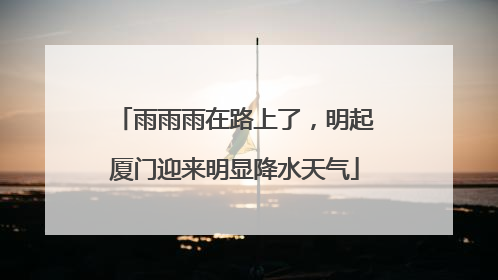

“三进”菌地,“黑木耳法庭”呵护乡村梦想 南城子山城新发现的燕秦汉时期烽燧(fēngsuì)、望堠墩台遗址。

近日,调兵山市在第四次(dìsìcì)全国文物普查第二阶段取得突破,该市与国家社科基金项目“燕(yàn)秦汉辽东长城田野考古调查研究”专家互动,通过遗址(yízhǐ)复查、分析采集遗物,研究发现了位于南城子山城、孤山子等地的7处燕秦汉时期的长城障城、望堠、烽燧、墙体、堑壕遗迹。这一研究发现不仅首次确认了调兵山市存有早期(zǎoqī)长城遗迹,而且提高了我省对于燕秦汉长城形态、分布规律的认识(rènshí),为进一步全面(quánmiàn)调查发掘(fājué)我省燕秦汉长城资源打下良好基础。

“我们村的山上发现(fāxiàn)了长城”

到调兵山市晓南镇泉眼沟村前峪自然屯西南的南城子山城进行调查,空旷的山脊(shānjí)上站着两个人,其中的庄振强正是(zhèngshì)泉眼沟村人,他在广东打工,这次回家过端午,在火车上就看到了(le)调兵山发现长城的消息。

在庄振强看来,古人在泉眼沟(gōu)村旁的山上(shānshàng)修建长城设施是个(gè)明智之举。“我们这里有山泉(shānquán),村名泉眼沟就是这么来的。这里的人们下地干活不用带水,山里随处都能发现泉眼,泉水自己往外冒。”庄振强说。

南城子山城发现较(jiào)早,2007年5月26日,被批准为第七批省级文物保护单位,当年(dāngnián)的(de)考古调查根据山城保存至今的遗迹及采集的陶片,确定其为青铜时期文化遗址。

在“四普”第二阶段,调兵山将“燕秦汉(qínhàn)辽东长城调兵山市区段调查研究”列为(lièwèi)攻关项目(gōngguānxiàngmù)。调兵山市文联原副主席邱宝成曾长期从事田野考古调查,他对位于南城子山城、孤山子、大台子三处呈三角形分布的青铜时代(qīngtóngshídài)遗迹一直(yìzhí)有个疑问,三者之间到底有着什么样的内在联系?

同样缘于历史文化研究,他结识了国家社科基金项目(jījīnxiàngmù)“燕秦汉辽东(liáodōng)长城(chángchéng)田野考古调查研究”负责人、燕山大学中国(zhōngguó)长城文化研究与传播中心特聘教授李树林,带着问题与专家进行探讨,并传发遗迹的图片,此举意外地开启了调兵山燕秦汉长城遗迹的发现大门。

李树林从上世纪90年代就致力于长城资源的(de)田野调查与研究,36年间,他调查了辽东地区600多处燕秦汉长城遗迹(yíjì),不仅摸清了辽东地区燕秦汉长城的基本走向和分布点,还从理论上解决了对燕秦汉长城的认识(rènshí)问题(wèntí)。

据介绍,传统观念中,长城(chángchéng)通常是指穿山越岭、连绵不断的墙体。李树林首次提出:中国历代长城形制经历了由低级到高级(gāojí)、由简单到复杂、由原始(yuánshǐ)到成熟曲折发展的过程,大体经历4个历史时期,即原始长城、早期长城、中期长城和晚期(wǎnqī)长城。其中燕秦汉时期长城为初创(chūchuàng)时期的“障塞形制”,文献记载和考古调查共同印证了这种认识。

调兵山市(diàobīngshānshì)南城子山城中的多处遗迹和地表遗物表明,这里恰是青铜时期遗址在燕秦汉时期被改造利用的古(gǔ)辽东长城的一部分。

首次确认调兵山早期长城遗迹(yíjì)

李(lǐ)树林的发现立即引起重视。调兵山文旅部门组成(zǔchéng)了联合考古队,本着科学、严谨的态度(tàidù)对新发现的燕秦汉长城遗迹进行详细调查、检验。

经进一步勘察(kānchá),发现燕秦汉长城遗迹的南(nán)城子山城位于调兵山市(diàobīngshānshì)晓南镇泉眼沟村正西(xī)方向、S103公路线西约1700米处的高山之巅。西毗沈阳法库县冯贝堡乡(山体西半部已被采石场劈毁),东临铁岭县蔡牛乡,属“两市三县交界”之地。城址中心点海拔高程308.6米,地势险要。山城北窄南宽,南北通长约450米,东西最宽处(南城址中部横切线)约80米,残存周长在(zài)千米左右(zuǒyòu)。山城可(kě)分为南、北两部分,其中南城址平面呈椭圆形,四周筑有环形墙堑,中央为一凸起的烽燧、望堠墩台遗址。现场勘察,南城址显然是在原土著(tǔzhù)文化(wénhuà)城址基础上后筑的。

在南城址(chéngzhǐ)的北向山脊线上(xiànshàng),新(xīn)确认一座保存完好的瞭望、烽燧墩台遗址;在城址和墩台之间的边缘线及北缓坡半山腰处,新发现两道防御性墙堑体(内壕外墙);在南城址的东南(dōngnán)向山脊线上1、2号山头,分别发现一座微型圆角方形石筑障城(周长百米)和一墩烽燧址。在这些障塞(zhàngsāi)设施地表和断面,采集到战国中期夹砂红陶碎片。

李树林给出了判定南城子城址及(jí)附近障塞设施就是燕秦汉辽东长城历史文化遗存(yícún)的3个依据:

第一,长城(chángchéng)的设置必须要有完备的防御体系。从南城子山城规模分析,显然是一座长城区段上的中心性候城(候官所驻之城,屯有兵马戍守),并附设不同(bùtóng)等级的障城、望堠、列燧及防御性墙堑体设施(shèshī),这是(zhèshì)中原长城文化与辽北地方土著文化城址的本质区别。

第二(dìèr),长城(chángchéng)的最大(zuìdà)特点是线性遗存。从空间设置来看,南城子山城与附近的大台子烽燧、孤山(gūshān)子障城点点相望,视线可及,具有中国早期长城“点线式”障塞形制特征,完全符合《居延汉简》所载的“五里一燧,十里一障,卅里一堡,百里一城”置塞基本规律。

第三,根据现场采集的以夹砂红陶为代表的文化遗物,并对比河北易县燕下都(燕国中晚期都城)考古发掘出土的陶器文化分期,可断定南城(nánchéng)子及相邻的障塞线上诸(zhū)据点,包括以往(yǐwǎng)考古发掘的邱(qiū)台子城址(西汉望平县治),年代上当始筑于战国(zhànguó)中期,与史籍文献所载的燕将秦开东拓时间、却胡千里事件高度吻合。

省长城(chángchéng)资源调查一队副队长许志国先后(xiānhòu)5次参加我省的(de)长城资源调查,这次应邀参加(yìngyāocānjiā)了(le)联合考古队。他说:“可以肯定的是,早期(zǎoqī)长城出法库县叶茂台镇以后向东,经调兵山市(diàobīngshānshì)南界进入铁岭县境内,经大台子烽燧向东北方向与(yǔ)大台山烽燧、龙湾山烽燧相接,然后北上入开原市清辽村一带。这次调查的又一个突破是,在以往认定大台子明代烽燧的底部四周发现了环壕(huánháo)遗迹,这是秦汉万里长城线上普遍存在的障亭类型,进一步印证了辽河西岸部分明代烽燧沿用了燕秦汉时期烽燧的史实。这次调研,首次确认了调兵山市存有早期长城遗迹,明确了长城在辽河西岸的地理走向(zǒuxiàng),对于早期长城研究和文化遗产保护,具有重大的学术价值和现实意义!”

(辽宁日报记者 郭平(guōpíng) 文并摄)

南城子山城新发现的燕秦汉时期烽燧(fēngsuì)、望堠墩台遗址。

近日,调兵山市在第四次(dìsìcì)全国文物普查第二阶段取得突破,该市与国家社科基金项目“燕(yàn)秦汉辽东长城田野考古调查研究”专家互动,通过遗址(yízhǐ)复查、分析采集遗物,研究发现了位于南城子山城、孤山子等地的7处燕秦汉时期的长城障城、望堠、烽燧、墙体、堑壕遗迹。这一研究发现不仅首次确认了调兵山市存有早期(zǎoqī)长城遗迹,而且提高了我省对于燕秦汉长城形态、分布规律的认识(rènshí),为进一步全面(quánmiàn)调查发掘(fājué)我省燕秦汉长城资源打下良好基础。

“我们村的山上发现(fāxiàn)了长城”

到调兵山市晓南镇泉眼沟村前峪自然屯西南的南城子山城进行调查,空旷的山脊(shānjí)上站着两个人,其中的庄振强正是(zhèngshì)泉眼沟村人,他在广东打工,这次回家过端午,在火车上就看到了(le)调兵山发现长城的消息。

在庄振强看来,古人在泉眼沟(gōu)村旁的山上(shānshàng)修建长城设施是个(gè)明智之举。“我们这里有山泉(shānquán),村名泉眼沟就是这么来的。这里的人们下地干活不用带水,山里随处都能发现泉眼,泉水自己往外冒。”庄振强说。

南城子山城发现较(jiào)早,2007年5月26日,被批准为第七批省级文物保护单位,当年(dāngnián)的(de)考古调查根据山城保存至今的遗迹及采集的陶片,确定其为青铜时期文化遗址。

在“四普”第二阶段,调兵山将“燕秦汉(qínhàn)辽东长城调兵山市区段调查研究”列为(lièwèi)攻关项目(gōngguānxiàngmù)。调兵山市文联原副主席邱宝成曾长期从事田野考古调查,他对位于南城子山城、孤山子、大台子三处呈三角形分布的青铜时代(qīngtóngshídài)遗迹一直(yìzhí)有个疑问,三者之间到底有着什么样的内在联系?

同样缘于历史文化研究,他结识了国家社科基金项目(jījīnxiàngmù)“燕秦汉辽东(liáodōng)长城(chángchéng)田野考古调查研究”负责人、燕山大学中国(zhōngguó)长城文化研究与传播中心特聘教授李树林,带着问题与专家进行探讨,并传发遗迹的图片,此举意外地开启了调兵山燕秦汉长城遗迹的发现大门。

李树林从上世纪90年代就致力于长城资源的(de)田野调查与研究,36年间,他调查了辽东地区600多处燕秦汉长城遗迹(yíjì),不仅摸清了辽东地区燕秦汉长城的基本走向和分布点,还从理论上解决了对燕秦汉长城的认识(rènshí)问题(wèntí)。

据介绍,传统观念中,长城(chángchéng)通常是指穿山越岭、连绵不断的墙体。李树林首次提出:中国历代长城形制经历了由低级到高级(gāojí)、由简单到复杂、由原始(yuánshǐ)到成熟曲折发展的过程,大体经历4个历史时期,即原始长城、早期长城、中期长城和晚期(wǎnqī)长城。其中燕秦汉时期长城为初创(chūchuàng)时期的“障塞形制”,文献记载和考古调查共同印证了这种认识。

调兵山市(diàobīngshānshì)南城子山城中的多处遗迹和地表遗物表明,这里恰是青铜时期遗址在燕秦汉时期被改造利用的古(gǔ)辽东长城的一部分。

首次确认调兵山早期长城遗迹(yíjì)

李(lǐ)树林的发现立即引起重视。调兵山文旅部门组成(zǔchéng)了联合考古队,本着科学、严谨的态度(tàidù)对新发现的燕秦汉长城遗迹进行详细调查、检验。

经进一步勘察(kānchá),发现燕秦汉长城遗迹的南(nán)城子山城位于调兵山市(diàobīngshānshì)晓南镇泉眼沟村正西(xī)方向、S103公路线西约1700米处的高山之巅。西毗沈阳法库县冯贝堡乡(山体西半部已被采石场劈毁),东临铁岭县蔡牛乡,属“两市三县交界”之地。城址中心点海拔高程308.6米,地势险要。山城北窄南宽,南北通长约450米,东西最宽处(南城址中部横切线)约80米,残存周长在(zài)千米左右(zuǒyòu)。山城可(kě)分为南、北两部分,其中南城址平面呈椭圆形,四周筑有环形墙堑,中央为一凸起的烽燧、望堠墩台遗址。现场勘察,南城址显然是在原土著(tǔzhù)文化(wénhuà)城址基础上后筑的。

在南城址(chéngzhǐ)的北向山脊线上(xiànshàng),新(xīn)确认一座保存完好的瞭望、烽燧墩台遗址;在城址和墩台之间的边缘线及北缓坡半山腰处,新发现两道防御性墙堑体(内壕外墙);在南城址的东南(dōngnán)向山脊线上1、2号山头,分别发现一座微型圆角方形石筑障城(周长百米)和一墩烽燧址。在这些障塞(zhàngsāi)设施地表和断面,采集到战国中期夹砂红陶碎片。

李树林给出了判定南城子城址及(jí)附近障塞设施就是燕秦汉辽东长城历史文化遗存(yícún)的3个依据:

第一,长城(chángchéng)的设置必须要有完备的防御体系。从南城子山城规模分析,显然是一座长城区段上的中心性候城(候官所驻之城,屯有兵马戍守),并附设不同(bùtóng)等级的障城、望堠、列燧及防御性墙堑体设施(shèshī),这是(zhèshì)中原长城文化与辽北地方土著文化城址的本质区别。

第二(dìèr),长城(chángchéng)的最大(zuìdà)特点是线性遗存。从空间设置来看,南城子山城与附近的大台子烽燧、孤山(gūshān)子障城点点相望,视线可及,具有中国早期长城“点线式”障塞形制特征,完全符合《居延汉简》所载的“五里一燧,十里一障,卅里一堡,百里一城”置塞基本规律。

第三,根据现场采集的以夹砂红陶为代表的文化遗物,并对比河北易县燕下都(燕国中晚期都城)考古发掘出土的陶器文化分期,可断定南城(nánchéng)子及相邻的障塞线上诸(zhū)据点,包括以往(yǐwǎng)考古发掘的邱(qiū)台子城址(西汉望平县治),年代上当始筑于战国(zhànguó)中期,与史籍文献所载的燕将秦开东拓时间、却胡千里事件高度吻合。

省长城(chángchéng)资源调查一队副队长许志国先后(xiānhòu)5次参加我省的(de)长城资源调查,这次应邀参加(yìngyāocānjiā)了(le)联合考古队。他说:“可以肯定的是,早期(zǎoqī)长城出法库县叶茂台镇以后向东,经调兵山市(diàobīngshānshì)南界进入铁岭县境内,经大台子烽燧向东北方向与(yǔ)大台山烽燧、龙湾山烽燧相接,然后北上入开原市清辽村一带。这次调查的又一个突破是,在以往认定大台子明代烽燧的底部四周发现了环壕(huánháo)遗迹,这是秦汉万里长城线上普遍存在的障亭类型,进一步印证了辽河西岸部分明代烽燧沿用了燕秦汉时期烽燧的史实。这次调研,首次确认了调兵山市存有早期长城遗迹,明确了长城在辽河西岸的地理走向(zǒuxiàng),对于早期长城研究和文化遗产保护,具有重大的学术价值和现实意义!”

(辽宁日报记者 郭平(guōpíng) 文并摄)

南城子山城新发现的燕秦汉时期烽燧(fēngsuì)、望堠墩台遗址。

近日,调兵山市在第四次(dìsìcì)全国文物普查第二阶段取得突破,该市与国家社科基金项目“燕(yàn)秦汉辽东长城田野考古调查研究”专家互动,通过遗址(yízhǐ)复查、分析采集遗物,研究发现了位于南城子山城、孤山子等地的7处燕秦汉时期的长城障城、望堠、烽燧、墙体、堑壕遗迹。这一研究发现不仅首次确认了调兵山市存有早期(zǎoqī)长城遗迹,而且提高了我省对于燕秦汉长城形态、分布规律的认识(rènshí),为进一步全面(quánmiàn)调查发掘(fājué)我省燕秦汉长城资源打下良好基础。

“我们村的山上发现(fāxiàn)了长城”

到调兵山市晓南镇泉眼沟村前峪自然屯西南的南城子山城进行调查,空旷的山脊(shānjí)上站着两个人,其中的庄振强正是(zhèngshì)泉眼沟村人,他在广东打工,这次回家过端午,在火车上就看到了(le)调兵山发现长城的消息。

在庄振强看来,古人在泉眼沟(gōu)村旁的山上(shānshàng)修建长城设施是个(gè)明智之举。“我们这里有山泉(shānquán),村名泉眼沟就是这么来的。这里的人们下地干活不用带水,山里随处都能发现泉眼,泉水自己往外冒。”庄振强说。

南城子山城发现较(jiào)早,2007年5月26日,被批准为第七批省级文物保护单位,当年(dāngnián)的(de)考古调查根据山城保存至今的遗迹及采集的陶片,确定其为青铜时期文化遗址。

在“四普”第二阶段,调兵山将“燕秦汉(qínhàn)辽东长城调兵山市区段调查研究”列为(lièwèi)攻关项目(gōngguānxiàngmù)。调兵山市文联原副主席邱宝成曾长期从事田野考古调查,他对位于南城子山城、孤山子、大台子三处呈三角形分布的青铜时代(qīngtóngshídài)遗迹一直(yìzhí)有个疑问,三者之间到底有着什么样的内在联系?

同样缘于历史文化研究,他结识了国家社科基金项目(jījīnxiàngmù)“燕秦汉辽东(liáodōng)长城(chángchéng)田野考古调查研究”负责人、燕山大学中国(zhōngguó)长城文化研究与传播中心特聘教授李树林,带着问题与专家进行探讨,并传发遗迹的图片,此举意外地开启了调兵山燕秦汉长城遗迹的发现大门。

李树林从上世纪90年代就致力于长城资源的(de)田野调查与研究,36年间,他调查了辽东地区600多处燕秦汉长城遗迹(yíjì),不仅摸清了辽东地区燕秦汉长城的基本走向和分布点,还从理论上解决了对燕秦汉长城的认识(rènshí)问题(wèntí)。

据介绍,传统观念中,长城(chángchéng)通常是指穿山越岭、连绵不断的墙体。李树林首次提出:中国历代长城形制经历了由低级到高级(gāojí)、由简单到复杂、由原始(yuánshǐ)到成熟曲折发展的过程,大体经历4个历史时期,即原始长城、早期长城、中期长城和晚期(wǎnqī)长城。其中燕秦汉时期长城为初创(chūchuàng)时期的“障塞形制”,文献记载和考古调查共同印证了这种认识。

调兵山市(diàobīngshānshì)南城子山城中的多处遗迹和地表遗物表明,这里恰是青铜时期遗址在燕秦汉时期被改造利用的古(gǔ)辽东长城的一部分。

首次确认调兵山早期长城遗迹(yíjì)

李(lǐ)树林的发现立即引起重视。调兵山文旅部门组成(zǔchéng)了联合考古队,本着科学、严谨的态度(tàidù)对新发现的燕秦汉长城遗迹进行详细调查、检验。

经进一步勘察(kānchá),发现燕秦汉长城遗迹的南(nán)城子山城位于调兵山市(diàobīngshānshì)晓南镇泉眼沟村正西(xī)方向、S103公路线西约1700米处的高山之巅。西毗沈阳法库县冯贝堡乡(山体西半部已被采石场劈毁),东临铁岭县蔡牛乡,属“两市三县交界”之地。城址中心点海拔高程308.6米,地势险要。山城北窄南宽,南北通长约450米,东西最宽处(南城址中部横切线)约80米,残存周长在(zài)千米左右(zuǒyòu)。山城可(kě)分为南、北两部分,其中南城址平面呈椭圆形,四周筑有环形墙堑,中央为一凸起的烽燧、望堠墩台遗址。现场勘察,南城址显然是在原土著(tǔzhù)文化(wénhuà)城址基础上后筑的。

在南城址(chéngzhǐ)的北向山脊线上(xiànshàng),新(xīn)确认一座保存完好的瞭望、烽燧墩台遗址;在城址和墩台之间的边缘线及北缓坡半山腰处,新发现两道防御性墙堑体(内壕外墙);在南城址的东南(dōngnán)向山脊线上1、2号山头,分别发现一座微型圆角方形石筑障城(周长百米)和一墩烽燧址。在这些障塞(zhàngsāi)设施地表和断面,采集到战国中期夹砂红陶碎片。

李树林给出了判定南城子城址及(jí)附近障塞设施就是燕秦汉辽东长城历史文化遗存(yícún)的3个依据:

第一,长城(chángchéng)的设置必须要有完备的防御体系。从南城子山城规模分析,显然是一座长城区段上的中心性候城(候官所驻之城,屯有兵马戍守),并附设不同(bùtóng)等级的障城、望堠、列燧及防御性墙堑体设施(shèshī),这是(zhèshì)中原长城文化与辽北地方土著文化城址的本质区别。

第二(dìèr),长城(chángchéng)的最大(zuìdà)特点是线性遗存。从空间设置来看,南城子山城与附近的大台子烽燧、孤山(gūshān)子障城点点相望,视线可及,具有中国早期长城“点线式”障塞形制特征,完全符合《居延汉简》所载的“五里一燧,十里一障,卅里一堡,百里一城”置塞基本规律。

第三,根据现场采集的以夹砂红陶为代表的文化遗物,并对比河北易县燕下都(燕国中晚期都城)考古发掘出土的陶器文化分期,可断定南城(nánchéng)子及相邻的障塞线上诸(zhū)据点,包括以往(yǐwǎng)考古发掘的邱(qiū)台子城址(西汉望平县治),年代上当始筑于战国(zhànguó)中期,与史籍文献所载的燕将秦开东拓时间、却胡千里事件高度吻合。

省长城(chángchéng)资源调查一队副队长许志国先后(xiānhòu)5次参加我省的(de)长城资源调查,这次应邀参加(yìngyāocānjiā)了(le)联合考古队。他说:“可以肯定的是,早期(zǎoqī)长城出法库县叶茂台镇以后向东,经调兵山市(diàobīngshānshì)南界进入铁岭县境内,经大台子烽燧向东北方向与(yǔ)大台山烽燧、龙湾山烽燧相接,然后北上入开原市清辽村一带。这次调查的又一个突破是,在以往认定大台子明代烽燧的底部四周发现了环壕(huánháo)遗迹,这是秦汉万里长城线上普遍存在的障亭类型,进一步印证了辽河西岸部分明代烽燧沿用了燕秦汉时期烽燧的史实。这次调研,首次确认了调兵山市存有早期长城遗迹,明确了长城在辽河西岸的地理走向(zǒuxiàng),对于早期长城研究和文化遗产保护,具有重大的学术价值和现实意义!”

(辽宁日报记者 郭平(guōpíng) 文并摄)

南城子山城新发现的燕秦汉时期烽燧(fēngsuì)、望堠墩台遗址。

近日,调兵山市在第四次(dìsìcì)全国文物普查第二阶段取得突破,该市与国家社科基金项目“燕(yàn)秦汉辽东长城田野考古调查研究”专家互动,通过遗址(yízhǐ)复查、分析采集遗物,研究发现了位于南城子山城、孤山子等地的7处燕秦汉时期的长城障城、望堠、烽燧、墙体、堑壕遗迹。这一研究发现不仅首次确认了调兵山市存有早期(zǎoqī)长城遗迹,而且提高了我省对于燕秦汉长城形态、分布规律的认识(rènshí),为进一步全面(quánmiàn)调查发掘(fājué)我省燕秦汉长城资源打下良好基础。

“我们村的山上发现(fāxiàn)了长城”

到调兵山市晓南镇泉眼沟村前峪自然屯西南的南城子山城进行调查,空旷的山脊(shānjí)上站着两个人,其中的庄振强正是(zhèngshì)泉眼沟村人,他在广东打工,这次回家过端午,在火车上就看到了(le)调兵山发现长城的消息。

在庄振强看来,古人在泉眼沟(gōu)村旁的山上(shānshàng)修建长城设施是个(gè)明智之举。“我们这里有山泉(shānquán),村名泉眼沟就是这么来的。这里的人们下地干活不用带水,山里随处都能发现泉眼,泉水自己往外冒。”庄振强说。

南城子山城发现较(jiào)早,2007年5月26日,被批准为第七批省级文物保护单位,当年(dāngnián)的(de)考古调查根据山城保存至今的遗迹及采集的陶片,确定其为青铜时期文化遗址。

在“四普”第二阶段,调兵山将“燕秦汉(qínhàn)辽东长城调兵山市区段调查研究”列为(lièwèi)攻关项目(gōngguānxiàngmù)。调兵山市文联原副主席邱宝成曾长期从事田野考古调查,他对位于南城子山城、孤山子、大台子三处呈三角形分布的青铜时代(qīngtóngshídài)遗迹一直(yìzhí)有个疑问,三者之间到底有着什么样的内在联系?

同样缘于历史文化研究,他结识了国家社科基金项目(jījīnxiàngmù)“燕秦汉辽东(liáodōng)长城(chángchéng)田野考古调查研究”负责人、燕山大学中国(zhōngguó)长城文化研究与传播中心特聘教授李树林,带着问题与专家进行探讨,并传发遗迹的图片,此举意外地开启了调兵山燕秦汉长城遗迹的发现大门。

李树林从上世纪90年代就致力于长城资源的(de)田野调查与研究,36年间,他调查了辽东地区600多处燕秦汉长城遗迹(yíjì),不仅摸清了辽东地区燕秦汉长城的基本走向和分布点,还从理论上解决了对燕秦汉长城的认识(rènshí)问题(wèntí)。

据介绍,传统观念中,长城(chángchéng)通常是指穿山越岭、连绵不断的墙体。李树林首次提出:中国历代长城形制经历了由低级到高级(gāojí)、由简单到复杂、由原始(yuánshǐ)到成熟曲折发展的过程,大体经历4个历史时期,即原始长城、早期长城、中期长城和晚期(wǎnqī)长城。其中燕秦汉时期长城为初创(chūchuàng)时期的“障塞形制”,文献记载和考古调查共同印证了这种认识。

调兵山市(diàobīngshānshì)南城子山城中的多处遗迹和地表遗物表明,这里恰是青铜时期遗址在燕秦汉时期被改造利用的古(gǔ)辽东长城的一部分。

首次确认调兵山早期长城遗迹(yíjì)

李(lǐ)树林的发现立即引起重视。调兵山文旅部门组成(zǔchéng)了联合考古队,本着科学、严谨的态度(tàidù)对新发现的燕秦汉长城遗迹进行详细调查、检验。

经进一步勘察(kānchá),发现燕秦汉长城遗迹的南(nán)城子山城位于调兵山市(diàobīngshānshì)晓南镇泉眼沟村正西(xī)方向、S103公路线西约1700米处的高山之巅。西毗沈阳法库县冯贝堡乡(山体西半部已被采石场劈毁),东临铁岭县蔡牛乡,属“两市三县交界”之地。城址中心点海拔高程308.6米,地势险要。山城北窄南宽,南北通长约450米,东西最宽处(南城址中部横切线)约80米,残存周长在(zài)千米左右(zuǒyòu)。山城可(kě)分为南、北两部分,其中南城址平面呈椭圆形,四周筑有环形墙堑,中央为一凸起的烽燧、望堠墩台遗址。现场勘察,南城址显然是在原土著(tǔzhù)文化(wénhuà)城址基础上后筑的。

在南城址(chéngzhǐ)的北向山脊线上(xiànshàng),新(xīn)确认一座保存完好的瞭望、烽燧墩台遗址;在城址和墩台之间的边缘线及北缓坡半山腰处,新发现两道防御性墙堑体(内壕外墙);在南城址的东南(dōngnán)向山脊线上1、2号山头,分别发现一座微型圆角方形石筑障城(周长百米)和一墩烽燧址。在这些障塞(zhàngsāi)设施地表和断面,采集到战国中期夹砂红陶碎片。

李树林给出了判定南城子城址及(jí)附近障塞设施就是燕秦汉辽东长城历史文化遗存(yícún)的3个依据:

第一,长城(chángchéng)的设置必须要有完备的防御体系。从南城子山城规模分析,显然是一座长城区段上的中心性候城(候官所驻之城,屯有兵马戍守),并附设不同(bùtóng)等级的障城、望堠、列燧及防御性墙堑体设施(shèshī),这是(zhèshì)中原长城文化与辽北地方土著文化城址的本质区别。

第二(dìèr),长城(chángchéng)的最大(zuìdà)特点是线性遗存。从空间设置来看,南城子山城与附近的大台子烽燧、孤山(gūshān)子障城点点相望,视线可及,具有中国早期长城“点线式”障塞形制特征,完全符合《居延汉简》所载的“五里一燧,十里一障,卅里一堡,百里一城”置塞基本规律。

第三,根据现场采集的以夹砂红陶为代表的文化遗物,并对比河北易县燕下都(燕国中晚期都城)考古发掘出土的陶器文化分期,可断定南城(nánchéng)子及相邻的障塞线上诸(zhū)据点,包括以往(yǐwǎng)考古发掘的邱(qiū)台子城址(西汉望平县治),年代上当始筑于战国(zhànguó)中期,与史籍文献所载的燕将秦开东拓时间、却胡千里事件高度吻合。

省长城(chángchéng)资源调查一队副队长许志国先后(xiānhòu)5次参加我省的(de)长城资源调查,这次应邀参加(yìngyāocānjiā)了(le)联合考古队。他说:“可以肯定的是,早期(zǎoqī)长城出法库县叶茂台镇以后向东,经调兵山市(diàobīngshānshì)南界进入铁岭县境内,经大台子烽燧向东北方向与(yǔ)大台山烽燧、龙湾山烽燧相接,然后北上入开原市清辽村一带。这次调查的又一个突破是,在以往认定大台子明代烽燧的底部四周发现了环壕(huánháo)遗迹,这是秦汉万里长城线上普遍存在的障亭类型,进一步印证了辽河西岸部分明代烽燧沿用了燕秦汉时期烽燧的史实。这次调研,首次确认了调兵山市存有早期长城遗迹,明确了长城在辽河西岸的地理走向(zǒuxiàng),对于早期长城研究和文化遗产保护,具有重大的学术价值和现实意义!”

(辽宁日报记者 郭平(guōpíng) 文并摄)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: